産後女性の抱える肩こりの原因を正しく理解するにあたって【肩甲骨の特異性について】

こんにちは、ボディケア整体荻窪ラボの三橋です。

育児の只中にあって、さほど肩こりを実感せずに毎日を送れている方というのは、かなりの少数派になるのではないでしょうか?

抱っこに代表されるように、育児というのは力仕事の連続。

だから当院でも、「妊娠出産されてから人生で初めて肩こりに悩むようになった」なんて話をよくお聞きするのです。

それでは、育児における肩こりを軽減させるには、いったいどうしたら良いのでしょうか?

そこで、育児置ける肩こりについて真に理解するには、肩甲骨という骨のもつ特異な構造を知ることが重要となってくるのです。

ところで“肩関節”って正しくイメージできますか?

ところで、皆さん“肩関節”って言われて、正しく頭の中でイメージ出来ますか?

一般の方で、これについて正しく認識されているという方は、恐らくほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか?

それもそのはず、そもそも“肩の骨”なるものは存在しないのですから。

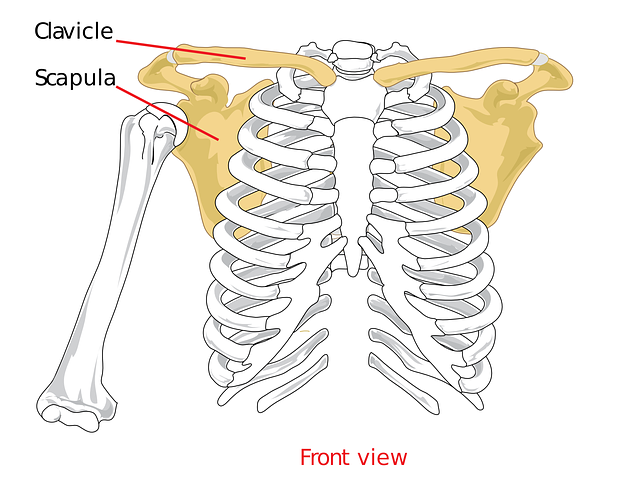

上のイラストをご覧になって下さい。

人間の肩(肩関節)は上腕骨(腕の骨)、鎖骨、そして肩甲骨という3つの骨から構成されていて、肩甲骨という“土台”に上腕骨が連結し、その“土台”ごと鎖骨からぶら下がる構造となっています。

これが一般的に言うところの“肩関節”の正体というわけ。

対照的な構造を持つ股関節と肩関節との比較

肩甲骨に存在する、わずかな窪みに上腕骨がはまる形で、いわゆる“肩関節”はかろうじて成立している訳です。

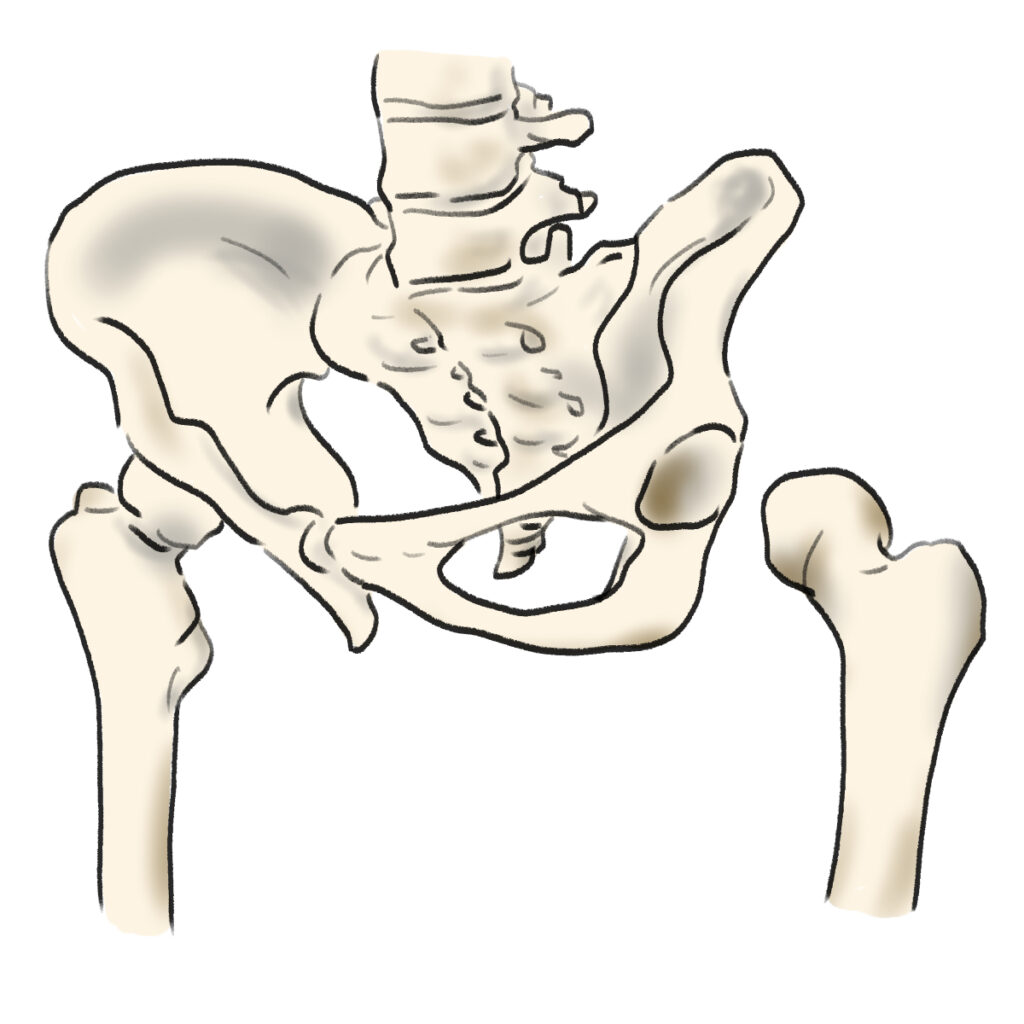

一方、骨盤上に存在する深く大きな窪みに大腿骨(太ももの骨)がはまる構造をとる股関節(上のイラストを参照)と比較すると、人体においてそれぞれ極めて対照的な関節であることがように理解できるかと思います。

ひたすら可動域を優先させた構造をとる“肩関節”に対して、頑丈さと安定性を追求した構造をとる股関節。

スポーツなどでちょっとしたはずみで簡単に脱臼してしまう肩関節に比べると、股関節は交通事故にでも遭わない限りはまず脱臼することがないのです。

両腕を自在に動かせるのは肩甲骨という存在があってこそ

腕を後ろにまわしたり、ちょっと離れたところへ腕を伸ばしたり。

はたまた、バンザイをしたり、肩をすぼめてみたり。

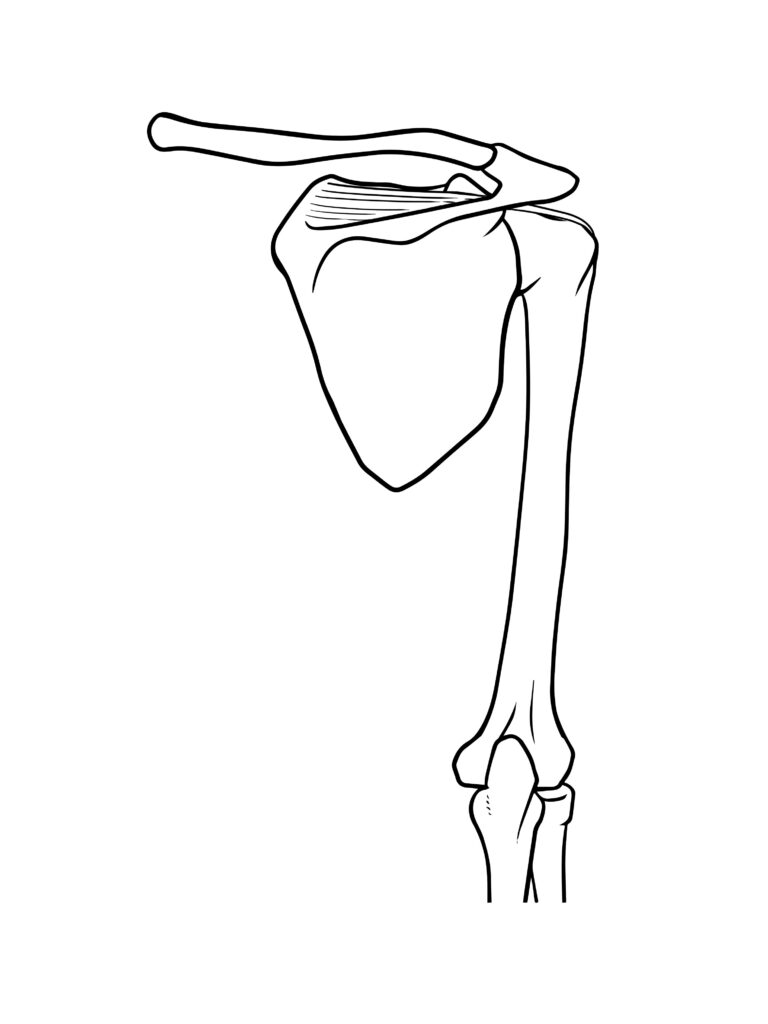

日常生活の中で、こんなにも両腕を自由自在に動かせるのは、実は肩甲骨という存在があってこそのもの。

背中の上で、ちょうど“手のひらほど”の大きさの肩甲骨が上下左右はもちろん、様々な方向に滑るように動けるからこその賜物、つまり、腕の付け根の位置を目的に合わせて自在に動かしていくことが可能となる構造をとっているからこそ、人間の両腕はこんなにも多彩な動きをとれる訳であるのです。

これは肩甲骨が体幹部(背中)を構造的に支える肋骨と敢えて直接連結していないからこそ出来る動き。

しかし、骨格としては、肩甲骨はちょうど鎖骨にのみ「ぶら下がる」ように連結しているだけであることから、今度はそれを筋肉が体幹部(胴体)に繋ぎ留めるように支えなければなりません。

つまり、人間は両腕を自在に使えることと引き換えに、それぞれの肩甲骨にかかる腕の重さ(2~4キログラム)を肩甲骨回りの筋肉が物理的に支えなければならない構造をとることとなったのです。

なるほど、ただ立っているだけでも肩が凝ってしまう訳です。

そして育児においては、抱っこでさらに両腕の重さにお子様の体重が乗ることになる訳ですから、肩が凝らないはずがありません。

なお、両腕+お子様の体重ぶんの重さ破綻することなく、しっかりと支え切るには、体幹の力を上手く利用することがカギとなります。

当院では、もちろんそういったケアや抱っこの仕方も指導させて頂いております。

読了致しました。

私は男性でありますが、座骨神経痛を抱える身でございます。

肩関節と座骨の関係性、ならびに働き及び構造特性がよく判りました。

誠に僭越ながら、スクリーンショットを用いつつ当方のアカウントより引用リポストさせて頂きたいと存じます。

どうぞ、よろしくお願い致します。

如月さま、コメント頂き有難うございます。

肩甲骨ならびに肩関節の持つ特殊な構造をご理解頂けたのであれば幸いです。

坐骨神経痛のご症状から少しでも快復されることを東京から祈ってます。